字数:3515

五岁,或者六岁,我上了幼儿园。有一天母亲跟奶奶说:“这孩子还是得上幼儿园,要不将来上小学会不适应。”说罢她就跑出去打听,看看哪个幼儿园还招生。用奶奶的话说,她从来就这样,想起一出是一出。很快母亲就打听到了一所幼儿园,刚开办不久,离家也近。母亲跟奶奶说时,有句话让我纳闷儿:那是两个老姑娘办的。

母亲带我去报名时天色已晚,幼儿园的大门已闭。母亲敲门时,我从门缝朝里望:一个安静的院子,某一处屋檐下放着两只崭新的木马。两只木马令我心花怒放。母亲问我:“想不想来?”我坚定地点头。开门的是个老太太,她把我们引进一间小屋,小屋里还有一个老太太正在做晚饭。小屋里除两张床之外只放得下一张桌子和一个火炉。母亲让我管胖些并且戴眼镜的那个叫孙老师,管另一个瘦些的叫苏老师。

我很久都弄不懂,为什么单要把这两个老太太叫老姑娘?我问母亲:“奶奶为什么不是老姑娘?”母亲说:“没结过婚的女人才是老姑娘,奶奶结过婚。”可我心里并不接受这样的解释。结婚嘛,不过发几块糖给众人吃吃,就能有什么特别的作用吗?在我想来,女人年轻时都是姑娘,老了就都是老太太,怎么会有“老姑娘”这不伦不类的称呼?我又问母亲:“你给大伙儿买过糖了吗?”母亲说:“为什么?我为什么要给大伙儿买糖?”“那你结过婚吗?”母亲大笑,揪揪我的耳朵:“我没结过婚就敢有你了吗?”我越糊涂了,怎么又扯上我了呢?

这幼儿园远不如我的期待。四间北屋甚至还住着一户人家,是房东。南屋空着。只东西两面是教室,教室里除去一块黑板连桌椅也没有,孩子们每天来时都要自带小板凳。小板凳高高低低,二十几个孩子也是高高低低,大的七岁,小的三岁。上课时大的喊小的哭,老师呵斥了这个哄那个,基本乱套。上课则永远是讲故事。“上回讲到哪儿啦?”孩子们齐声回答:“大——灰——狼——要——吃——小——山——羊——啦!”通常此刻必有人举手,憋不住尿了,或者其实已经尿完。一个故事断断续续要讲上好几天。“上回讲到哪儿啦?”“不——听——话——的——小——山——羊——被——吃——掉——啦!”

下了课一窝蜂都去抢那两只木马,你推我搡,没有谁能真正骑上去。大些的孩子于是发明出另一种游戏,“骑马打仗”:一个背上一个,冲呀杀呀喊声震天,人仰马翻者为败。两个老太太——还是按我的理解叫她们吧——心惊胆战满院子里追着喊:“不兴这样,可不兴这样啊,看摔坏了!看把刘奶奶的花踩了!”刘奶奶,即房东,想不懂她怎么能容忍在自家院子里办幼儿园。但“骑马打仗”正是热火朝天,这边战火方歇,那边烽烟又起。这本来很好玩,可不知怎么一来,又有了惩罚战俘的规则。落马者仅被视为败军之将岂不太便宜了?所以还要被敲脑蹦儿,或者连人带马归顺敌方。这样就又有了叛徒,以及对叛徒的更为严厉的惩罚。叛徒一旦被捉回,就由两个人押着,倒背双手“游街示众”,一路被人揪头发、拧耳朵。天知道为什么这惩罚竟至比“骑马打仗”本身更具诱惑了,到后来,无需“骑马打仗”,直接就玩起这惩罚的游戏。可谁是被惩罚者呢?便涌现出一两个头领,由他们说了算,他们说谁是叛徒谁就是叛徒,谁是叛徒谁当然就要受到惩罚。于是,人性,在那时就已暴露:为了免遭惩罚,大家纷纷去效忠那一两个头领,阿谀,谄媚,唯比成年人来得直率。可是!可是这游戏要玩下去总是得有被惩罚者呀。可怕的日子终于到了。可怕的日子就像增长着的年龄一样,必然来临。

做叛徒要比做俘虏可怕多了。俘虏尚可表现忠勇,希望未来;叛徒则是彻底无望,忽然间大家都把你抛弃了。五岁或者六岁,我已经见到了人间这一种最无助的处境。这时你唯一的祈祷就是那两个老太太快来吧,快来结束这荒唐的游戏吧。但你终会发现,这惩罚并不随着她们的制止而结束,这惩罚扩散进所有的时间,扩散到所有孩子的脸上和心里。轻轻的然而是严酷的拒斥,像一种季风,细密无声从白昼吹入夜梦,无从逃脱,无处诉告,且不知其由来,直到它忽然转向,如同莫测的天气,莫测的命运,忽然放开你,调头去捉弄另一个孩子。

我不再想去幼儿园。我害怕早晨,盼望傍晚。我开始装病,开始想尽办法留在家里跟着奶奶,想出种种理由不去幼儿园。直到现在,我一看见那些哭喊着不要去幼儿园的孩子,心里就发抖,设想他们的幼儿园里也有那样可怕的游戏,响晴白日也觉有鬼魅徘徊。

幼儿园实在没给我留下什么美好印象。倒是那两个老太太一直在我的记忆里,一个胖些,一个瘦些,都那么慈祥,都那么忙碌、慌张。她们怕哪个孩子摔了碰了,怕弄坏了房东刘奶奶的花,总是吊着一颗心。但除了这样的怕,我总觉得,在她们心底,在不易觉察的慌张后面,还有另外的怕。另外的怕是什么呢?说不清,但一定更沉重。

长大以后我有时猜想她们的身世。她们可能是表姐妹,也可能只是自幼的好友。她们一定都受过良好的教育——她们都弹得一手好风琴,似可证明。我刚到那幼儿园的时候,就总听她们向孩子们许愿:“咱们就要买一架风琴了,幼儿园很快就会有一架风琴了,慢慢儿地幼儿园还会添置很多玩具呢,小朋友们高不高兴呀?”“高——兴!”就在我离开那儿之前不久,风琴果然买回来了。两个老太太视之如珍宝,把它轻轻抬进院门,把它上上下下擦得锃亮,把它安放在教室中最醒目的地方,孩子们围在四周屏住呼吸,然后苏老师和孙老师互相推让,然后孩子们等不及了开始嘁嘁嚓嚓地乱说。然后孙老师在风琴前庄重地坐下,孩子们的包围圈越收越紧,然后琴声响了。孩子们欢呼起来,苏老师微笑着举起一个手指:“嘘——嘘——”满屋子里就又都静下来,孩子们忍住惊叹可是忍不住眼睛里的激动……那天不再讲故事,光是听苏老师和孙老师轮流着弹琴,唱歌。那时我才发觉她们与一般的老太太确有不同,脸上的每一条皱纹里都涌现着天真。那琴声我现在还能听见。现在,每遇天真纯洁的事物,那琴声便似一缕缕飘来,在我眼前,在我心里,幻现出一片阳光,像那琴键一样的跳动。我想她们必是生长在一个很有文化的家庭。我想她们的父母一定温文尔雅善解人意。她们就在那样的琴声中长大,虽偶有轻风细雨,但总归晴天朗照。这样的女人,年轻时不可能不对爱情抱着神圣的期待,甚至难免极端,不入时俗。她们窃窃描画未来,相互说些脸红心跳的话。所谓未来,主要是一个即将不知从哪儿向她们走来的男人。这个人已在书中显露端倪,在装帧精良的文学名著里面若隐若现。不会是言情小说中的公子哥。可能会是,比如说托尔斯泰笔下的人物,但绝不是渥伦斯基或卡列宁一类。然而,对未来的描画总不能清晰,不断地描画年复一年耗损着她们的青春。用“革命人民”的话说:她们真正是“小布尔乔亚”之极,在那风起云涌的年代里做着与世隔绝的小资产阶级温情梦。大概会是这样。也许就是这样。假定是这样吧,但是忽然!忽然间社会天翻地覆地变化了。那变化具体是怎样侵扰到她们的生活的,很难想象,但估计也不会有什么过于特别的地方,像所有衰败的中产阶级家庭一样,小姐们唯惊恐万状、睁大了眼睛发现必须要过另一种日子了。颠沛流离,投亲靠友,节衣缩食,随波逐流,像在失去了方向的大海上体会着沉浮与炎凉……然后,有一天时局似乎稳定了,不过未来明显已不能再像以往那样任性地描画。以往的描画如同一叠精心保存的旧钞,虽已无用,但一时还舍不得扔掉,独身主义大约就是在那时从无奈走向了坚定。她们都还收藏着一点儿值钱的东西,但全部集中起来也并不很多,算来算去也算不出什么万全之策,唯知未来的生活全系于此。就这样,现实的严峻联合起往日的浪漫,终于灵机一动:办一所幼儿园吧。天真烂漫的孩子就是鼓舞,就是信心和欢乐。幼儿园吗?对,幼儿园!与世无争,安贫乐命,倾余生之全力浇灌并不属于我们的未来,是吗?两个老姑娘仿佛终于找回了家园,云遮雾障半个多世纪,她们终于听见了命运慷慨的应许。然后她们租了一处房子,简单粉刷一下,买了两块黑板和一对木马,其余的东西都等以后再说吧,当然是钱的问题……

小学快毕业的时候,我回那幼儿园去看过一回。果然,转椅、滑梯、攀登架都有了,教室里桌椅齐备,孩子也比以前多出几倍。房东刘奶奶家已经迁走。一个年轻女老师在北屋的廊下弹着风琴,孩子们在院子里随着琴声排练节目。一间南屋改作厨房,孩子们可以在幼儿园用餐了。那个年轻女老师问我:“你找谁?”我说:“苏老师和孙老师呢?”“她们呀?已经退休了。”我回家告诉母亲,母亲说哪是什么退休呀,是她们的出身和阶级成分不适合教育工作。后来“文革”开始了,又听说她们都被遣送回原籍。

“文革”进行到无可奈何之时,有一天我在街上碰见孙老师。她的头发有些乱,直着眼睛走路,仍然匆忙、慌张。我叫了她一声,她站住,茫然地看我。我说出我的名字,“您不记得我了?”她脸上死了一样,好半天,忽然活过来:“啊,是你呀,哎呀哎呀,那回可真是把你给冤枉了呀。”我故作惊讶状:“冤枉了?我?”其实我已经知道她指的是什么。“可事后你就不来了。苏老师跟我说,这可真是把那孩子的心伤重了吧?”

那是我临上小学前不久的事。在东屋教室门前,一群孩子往里冲,另一群孩子顶住门不让进,并不为什么,只是一种游戏。我在要冲进来的一群中,使劲推门,忽然门缝把我的手指压住了,疼极之下我用力一脚把门踹开,不料把一个女孩儿撞得仰面朝天。女孩儿鼻子流血,头上起了个包,不停地哭。苏老师过来哄她,同时罚我的站。我站在窗前看别的孩子们上课,心里委屈,就用蜡笔在糊了白纸的窗棂上乱画,画一个老太太,在旁边注明一个“苏”字。待苏老师发现时,雪白的窗棂已布满一个个老太太和一个个“苏”。苏老师颤抖着嘴唇,只说得出一句话:“那可是我和孙老师俩糊了好几天的呀……”此后我就告别了幼儿园,理由是马上就要上小学了,其实呢,我是不敢再见那窗棂。

孙老师并没有太大变化,唯头发白了些,往日的慈祥也都并入慌张。我问:“苏老师呢,她好吗?”孙老师抬眼看我的头顶,揣测我的年龄,然后以对一个成年人的语气轻声对我说:“我们都结了婚,各人忙各人的家呢。”我以为以我的年龄不合适再问下去,但从此心里常想,那会是怎样的男人和怎样的家呢?譬如说,与她们早年的期待是否相符?与那阳光似的琴声能否和谐?

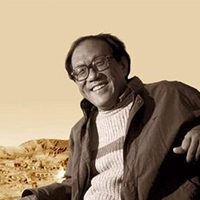

史铁生《我的幼儿园》

0

1

00:00:00,600 --> 00:00:04,666

我的幼儿园,史铁生

2

00:00:04,666 --> 00:00:11,266

五岁,或者六岁,我上了幼儿园。

3

00:00:11,266 --> 00:00:21,566

有一天母亲跟奶奶说:“这孩子还是得上幼儿园,要不将来上小学会不适应。”

4

00:00:21,566 --> 00:00:28,600

说罢她就跑出去打听,看看哪个幼儿园还招生。

5

00:00:28,600 --> 00:00:35,433

用奶奶的话说,她从来就这样,想起一出是一出。

6

00:00:35,433 --> 00:00:45,033

很快母亲就打听到了一所幼儿园,刚开办不久,离家也近。

7

00:00:45,033 --> 00:00:54,633

母亲跟奶奶说时,有句话让我纳闷儿:那是两个老姑娘办的。

8

00:00:54,633 --> 00:01:01,200

母亲带我去报名时天色已晚,幼儿园的大门已闭。

9

00:01:01,200 --> 00:01:13,566

母亲敲门时,我从门缝朝里望:一个安静的院子,某一处屋檐下放着两只崭新的木马。

10

00:01:13,566 --> 00:01:17,666

两只木马令我心花怒放。

11

00:01:17,666 --> 00:01:21,566

母亲问我:“想不想来?”

12

00:01:21,566 --> 00:01:24,266

我坚定地点头。

13

00:01:24,266 --> 00:01:36,000

开门的是个老太太,她把我们引进一间小屋,小屋里还有一个老太太正在做晚饭。

14

00:01:36,000 --> 00:01:43,866

小屋里除两张床之外只放得下一张桌子和一个火炉。

15

00:01:43,866 --> 00:01:54,233

母亲让我管胖些并且戴眼镜的那个叫孙老师,管另一个瘦些的叫苏老师。

16

00:01:54,233 --> 00:02:02,333

我很久都弄不懂,为什么单要把这两个老太太叫老姑娘?

17

00:02:02,333 --> 00:02:07,933

我问母亲:“奶奶为什么不是老姑娘?”

18

00:02:07,933 --> 00:02:15,766

母亲说:“没结过婚的女人才是老姑娘,奶奶结过婚。”

19

00:02:15,766 --> 00:02:19,933

可我心里并不接受这样的解释。

20

00:02:19,933 --> 00:02:28,800

结婚嘛,不过发几块糖给众人吃吃,就能有什么特别的作用吗?

21

00:02:28,800 --> 00:02:42,833

在我想来,女人年轻时都是姑娘,老了就都是老太太,怎么会有“老姑娘”这不伦不类的称呼?

22

00:02:42,833 --> 00:02:48,133

我又问母亲:“你给大伙儿买过糖了吗?”

23

00:02:48,133 --> 00:02:50,933

母亲说:“为什么?

24

00:02:50,933 --> 00:02:53,866

我为什么要给大伙儿买糖?”

25

00:02:53,866 --> 00:02:56,366

“那你结过婚吗?”

26

00:02:56,366 --> 00:03:04,566

母亲大笑,揪揪我的耳朵:“我没结过婚就敢有你了吗?”

27

00:03:04,566 --> 00:03:12,000

我越糊涂了,怎么又扯上我了呢?

28

00:03:12,000 --> 00:03:16,533

这幼儿园远不如我的期待。

29

00:03:16,533 --> 00:03:22,666

四间北屋甚至还住着一户人家,是房东。

30

00:03:22,666 --> 00:03:24,933

南屋空着。

31

00:03:24,933 --> 00:03:37,566

只东西两面是教室,教室里除去一块黑板连桌椅也没有,孩子们每天来时都要自带小板凳。

32

00:03:37,566 --> 00:03:48,400

小板凳高高低低,二十几个孩子也是高高低低,大的七岁,小的三岁。

33

00:03:48,400 --> 00:03:58,133

上课时大的喊小的哭,老师呵斥了这个哄那个,基本乱套。

34

00:03:58,133 --> 00:04:02,166

上课则永远是讲故事。

35

00:04:02,166 --> 00:04:05,066

“上回讲到哪儿啦?”

36

00:04:05,066 --> 00:04:12,766

孩子们齐声回答:“大——灰——狼——要——吃——小——山——羊——啦!”

37

00:04:12,766 --> 00:04:21,200

通常此刻必有人举手,憋不住尿了,或者其实已经尿完。

38

00:04:21,200 --> 00:04:26,666

一个故事断断续续要讲上好几天。

39

00:04:26,666 --> 00:04:29,166

“上回讲到哪儿啦?”

40

00:04:29,166 --> 00:04:35,466

“不——听——话——的——小——山——羊——被——吃——掉——啦!”

41

00:04:35,466 --> 00:04:46,566

下了课一窝蜂都去抢那两只木马,你推我搡,没有谁能真正骑上去。

42

00:04:46,566 --> 00:05:01,600

大些的孩子于是发明出另一种游戏,“骑马打仗”:一个背上一个,冲呀杀呀喊声震天,人仰马翻者为败。

43

00:05:01,600 --> 00:05:14,533

两个老太太——还是按我的理解叫她们吧——心惊胆战满院子里追着喊:“不兴这样,可不兴这样啊,看摔坏了!

44

00:05:14,533 --> 00:05:18,333

看把刘奶奶的花踩了!”

45

00:05:18,333 --> 00:05:26,433

刘奶奶,即房东,想不懂她怎么能容忍在自家院子里办幼儿园。

46

00:05:26,433 --> 00:05:36,933

但“骑马打仗”正是热火朝天,这边战火方歇,那边烽烟又起。

47

00:05:36,933 --> 00:05:44,366

这本来很好玩,可不知怎么一来,又有了惩罚战俘的规则。

48

00:05:44,366 --> 00:05:49,566

落马者仅被视为败军之将岂不太便宜了?

49

00:05:49,566 --> 00:05:56,466

所以还要被敲脑蹦儿,或者连人带马归顺敌方。

50

00:05:56,466 --> 00:06:03,533

这样就又有了叛徒,以及对叛徒的更为严厉的惩罚。

51

00:06:03,533 --> 00:06:16,266

叛徒一旦被捉回,就由两个人押着,倒背双手“游街示众”,一路被人揪头发、拧耳朵。

52

00:06:16,266 --> 00:06:32,466

天知道为什么这惩罚竟至比“骑马打仗”本身更具诱惑了,到后来,无需“骑马打仗”,直接就玩起这惩罚的游戏。

53

00:06:32,466 --> 00:06:37,266

可谁是被惩罚者呢?

54

00:06:37,266 --> 00:06:52,133

便涌现出一两个头领,由他们说了算,他们说谁是叛徒谁就是叛徒,谁是叛徒谁当然就要受到惩罚。

55

00:06:52,133 --> 00:07:10,533

于是,人性,在那时就已暴露:为了免遭惩罚,大家纷纷去效忠那一两个头领,阿谀,谄媚,唯比成年人来得直率。

56

00:07:10,533 --> 00:07:12,133

可是!

57

00:07:12,133 --> 00:07:18,733

可是这游戏要玩下去总是得有被惩罚者呀。

58

00:07:18,733 --> 00:07:22,933

可怕的日子终于到了。

59

00:07:22,933 --> 00:07:30,133

可怕的日子就像增长着的年龄一样,必然来临。

60

00:07:30,133 --> 00:07:34,566

做叛徒要比做俘虏可怕多了。

61

00:07:34,566 --> 00:07:39,400

俘虏尚可表现忠勇,希望未来

62

00:07:39,400 --> 00:07:47,266

叛徒则是彻底无望,忽然间大家都把你抛弃了。

63

00:07:47,266 --> 00:07:56,033

五岁或者六岁,我已经见到了人间这一种最无助的处境。

64

00:07:56,033 --> 00:08:05,033

这时你唯一的祈祷就是那两个老太太快来吧,快来结束这荒唐的游戏吧。

65

00:08:05,033 --> 00:08:20,133

但你终会发现,这惩罚并不随着她们的制止而结束,这惩罚扩散进所有的时间,扩散到所有孩子的脸上和心里。

66

00:08:20,133 --> 00:08:54,166

轻轻的然而是严酷的拒斥,像一种季风,细密无声从白昼吹入夜梦,无从逃脱,无处诉告,且不知其由来,直到它忽然转向,如同莫测的天气,莫测的命运,忽然放开你,调头去捉弄另一个孩子。

67

00:08:54,166 --> 00:08:56,866

我不再想去幼儿园。

68

00:08:56,866 --> 00:09:01,200

我害怕早晨,盼望傍晚。

69

00:09:01,200 --> 00:09:11,866

我开始装病,开始想尽办法留在家里跟着奶奶,想出种种理由不去幼儿园。

70

00:09:11,866 --> 00:09:33,533

直到现在,我一看见那些哭喊着不要去幼儿园的孩子,心里就发抖,设想他们的幼儿园里也有那样可怕的游戏,响晴白日也觉有鬼魅徘徊。

71

00:09:33,533 --> 00:09:38,233

幼儿园实在没给我留下什么美好印象。

72

00:09:38,233 --> 00:09:53,566

倒是那两个老太太一直在我的记忆里,一个胖些,一个瘦些,都那么慈祥,都那么忙碌、慌张。

73

00:09:53,566 --> 00:10:04,600

她们怕哪个孩子摔了碰了,怕弄坏了房东刘奶奶的花,总是吊着一颗心。

74

00:10:04,600 --> 00:10:16,666

但除了这样的怕,我总觉得,在她们心底,在不易觉察的慌张后面,还有另外的怕。

75

00:10:16,666 --> 00:10:26,466

另外的怕是什么呢?说不清,但一定更沉重。

76

00:10:26,466 --> 00:10:32,066

长大以后我有时猜想她们的身世。

77

00:10:32,066 --> 00:10:38,633

她们可能是表姐妹,也可能只是自幼的好友。

78

00:10:38,633 --> 00:10:47,133

她们一定都受过良好的教育——她们都弹得一手好风琴,似可证明。

79

00:10:47,133 --> 00:11:06,666

我刚到那幼儿园的时候,就总听她们向孩子们许愿:“咱们就要买一架风琴了,幼儿园很快就会有一架风琴了,慢慢儿地幼儿园还会添置很多玩具呢,小朋友们高不高兴呀?”

80

00:11:06,666 --> 00:11:09,966

“高——兴!”

81

00:11:09,966 --> 00:11:17,133

就在我离开那儿之前不久,风琴果然买回来了。

82

00:11:17,133 --> 00:11:46,133

两个老太太视之如珍宝,把它轻轻抬进院门,把它上上下下擦得锃亮,把它安放在教室中最醒目的地方,孩子们围在四周屏住呼吸,然后苏老师和孙老师互相推让,然后孩子们等不及了开始嘁嘁嚓嚓地乱说。

83

00:11:46,133 --> 00:11:58,333

然后孙老师在风琴前庄重地坐下,孩子们的包围圈越收越紧,然后琴声响了。

84

00:11:58,333 --> 00:12:29,933

孩子们欢呼起来,苏老师微笑着举起一个手指:“嘘——嘘——”满屋子里就又都静下来,孩子们忍住惊叹可是忍不住眼睛里的激动……那天不再讲故事,光是听苏老师和孙老师轮流着弹琴,唱歌。

85

00:12:29,933 --> 00:12:40,400

那时我才发觉她们与一般的老太太确有不同,脸上的每一条皱纹里都涌现着天真。

86

00:12:40,400 --> 00:12:46,600

那琴声我现在还能听见。

87

00:12:46,600 --> 00:13:05,466

现在,每遇天真纯洁的事物,那琴声便似一缕缕飘来,在我眼前,在我心里,幻现出一片阳光,像那琴键一样的跳动。

88

00:13:05,466 --> 00:13:10,466

我想她们必是生长在一个很有文化的家庭。

89

00:13:10,466 --> 00:13:16,466

我想她们的父母一定温文尔雅善解人意。

90

00:13:16,466 --> 00:13:26,733

她们就在那样的琴声中长大,虽偶有轻风细雨,但总归晴天朗照。

91

00:13:26,733 --> 00:13:37,200

这样的女人,年轻时不可能不对爱情抱着神圣的期待,甚至难免极端,不入时俗。

92

00:13:37,200 --> 00:13:44,433

她们窃窃描画未来,相互说些脸红心跳的话。

93

00:13:44,433 --> 00:13:52,633

所谓未来,主要是一个即将不知从哪儿向她们走来的男人。

94

00:13:52,633 --> 00:14:02,166

这个人已在书中显露端倪,在装帧精良的文学名著里面若隐若现。

95

00:14:02,166 --> 00:14:06,133

不会是言情小说中的公子哥。

96

00:14:06,133 --> 00:14:16,933

可能会是,比如说托尔斯泰笔下的人物,但绝不是渥伦斯基或卡列宁一类。

97

00:14:16,933 --> 00:14:29,166

然而,对未来的描画总不能清晰,不断地描画年复一年耗损着她们的青春。

98

00:14:29,166 --> 00:14:43,166

用“革命人民”的话说:她们真正是“小布尔乔亚”之极,在那风起云涌的年代里做着与世隔绝的小资产阶级温情梦。

99

00:14:43,166 --> 00:14:45,633

大概会是这样。

100

00:14:45,633 --> 00:14:49,166

也许就是这样。

101

00:14:49,166 --> 00:14:54,200

假定是这样吧,但是忽然!

102

00:14:54,200 --> 00:14:58,800

忽然间社会天翻地覆地变化了。

103

00:14:58,800 --> 00:15:22,400

那变化具体是怎样侵扰到她们的生活的,很难想象,但估计也不会有什么过于特别的地方,像所有衰败的中产阶级家庭一样,小姐们唯惊恐万状、睁大了眼睛发现必须要过另一种日子了。

104

00:15:22,400 --> 00:15:49,766

颠沛流离,投亲靠友,节衣缩食,随波逐流,像在失去了方向的大海上体会着沉浮与炎凉……然后,有一天时局似乎稳定了,不过未来明显已不能再像以往那样任性地描画。

105

00:15:49,766 --> 00:16:06,800

以往的描画如同一叠精心保存的旧钞,虽已无用,但一时还舍不得扔掉,独身主义大约就是在那时从无奈走向了坚定。

106

00:16:06,800 --> 00:16:27,133

她们都还收藏着一点儿值钱的东西,但全部集中起来也并不很多,算来算去也算不出什么万全之策,唯知未来的生活全系于此。

107

00:16:27,133 --> 00:16:39,133

就这样,现实的严峻联合起往日的浪漫,终于灵机一动:办一所幼儿园吧。

108

00:16:39,133 --> 00:16:45,933

天真烂漫的孩子就是鼓舞,就是信心和欢乐。

109

00:16:45,933 --> 00:16:51,633

幼儿园吗?对,幼儿园!

110

00:16:51,633 --> 00:17:03,200

与世无争,安贫乐命,倾余生之全力浇灌并不属于我们的未来,是吗?

111

00:17:03,200 --> 00:17:16,333

两个老姑娘仿佛终于找回了家园,云遮雾障半个多世纪,她们终于听见了命运慷慨的应许。

112

00:17:16,333 --> 00:17:34,200

然后她们租了一处房子,简单粉刷一下,买了两块黑板和一对木马,其余的东西都等以后再说吧,当然是钱的问题……

113

00:17:34,200 --> 00:17:40,466

小学快毕业的时候,我回那幼儿园去看过一回。

114

00:17:40,466 --> 00:17:53,766

果然,转椅、滑梯、攀登架都有了,教室里桌椅齐备,孩子也比以前多出几倍。

115

00:17:53,766 --> 00:17:57,466

房东刘奶奶家已经迁走。

116

00:17:57,466 --> 00:18:08,233

一个年轻女老师在北屋的廊下弹着风琴,孩子们在院子里随着琴声排练节目。

117

00:18:08,233 --> 00:18:15,800

一间南屋改作厨房,孩子们可以在幼儿园用餐了。

118

00:18:15,800 --> 00:18:20,666

那个年轻女老师问我:“你找谁?”

119

00:18:20,666 --> 00:18:25,033

我说:“苏老师和孙老师呢?”

120

00:18:25,033 --> 00:18:29,466

“她们呀?已经退休了。”

121

00:18:29,466 --> 00:18:42,066

我回家告诉母亲,母亲说哪是什么退休呀,是她们的出身和阶级成分不适合教育工作。

122

00:18:42,066 --> 00:18:51,566

后来“文革”开始了,又听说她们都被遣送回原籍。

123

00:18:51,566 --> 00:18:59,533

“文革”进行到无可奈何之时,有一天我在街上碰见孙老师。

124

00:18:59,533 --> 00:19:07,466

她的头发有些乱,直着眼睛走路,仍然匆忙、慌张。

125

00:19:07,466 --> 00:19:14,966

我叫了她一声,她站住,茫然地看我。

126

00:19:14,966 --> 00:19:21,000

我说出我的名字,“您不记得我了?”

127

00:19:21,000 --> 00:19:35,233

她脸上死了一样,好半天,忽然活过来:“啊,是你呀,哎呀哎呀,那回可真是把你给冤枉了呀。”

128

00:19:35,233 --> 00:19:39,033

我故作惊讶状:“冤枉了?

129

00:19:39,033 --> 00:19:41,400

我?”

130

00:19:41,400 --> 00:19:46,800

其实我已经知道她指的是什么。

131

00:19:46,800 --> 00:19:49,266

“可事后你就不来了。

132

00:19:49,266 --> 00:19:56,800

苏老师跟我说,这可真是把那孩子的心伤重了吧?”

133

00:19:56,800 --> 00:20:00,733

那是我临上小学前不久的事。

134

00:20:00,733 --> 00:20:12,866

在东屋教室门前,一群孩子往里冲,另一群孩子顶住门不让进,并不为什么,只是一种游戏。

135

00:20:12,866 --> 00:20:28,800

我在要冲进来的一群中,使劲推门,忽然门缝把我的手指压住了,疼极之下我用力一脚把门踹开,不料把一个女孩儿撞得仰面朝天。

136

00:20:28,800 --> 00:20:35,633

女孩儿鼻子流血,头上起了个包,不停地哭。

137

00:20:35,633 --> 00:20:40,233

苏老师过来哄她,同时罚我的站。

138

00:20:40,233 --> 00:20:54,800

我站在窗前看别的孩子们上课,心里委屈,就用蜡笔在糊了白纸的窗棂上乱画,画一个老太太,在旁边注明一个“苏”字。

139

00:20:54,800 --> 00:21:03,733

待苏老师发现时,雪白的窗棂已布满一个个老太太和一个个“苏”。

140

00:21:03,733 --> 00:21:32,066

苏老师颤抖着嘴唇,只说得出一句话:“那可是我和孙老师俩糊了好几天的呀……”此后我就告别了幼儿园,理由是马上就要上小学了,其实呢,我是不敢再见那窗棂。

141

00:21:32,066 --> 00:21:43,666

孙老师并没有太大变化,唯头发白了些,往日的慈祥也都并入慌张。

142

00:21:43,666 --> 00:21:50,066

我问:“苏老师呢,她好吗?”

143

00:21:50,066 --> 00:22:06,733

孙老师抬眼看我的头顶,揣测我的年龄,然后以对一个成年人的语气轻声对我说:“我们都结了婚,各人忙各人的家呢。”

144

00:22:06,733 --> 00:22:21,133

我以为以我的年龄不合适再问下去,但从此心里常想,那会是怎样的男人和怎样的家呢?

145

00:22:21,133 --> 00:22:25,933

譬如说,与她们早年的期待是否相符?

146

00:22:25,933 --> 00:22:30,200

与那阳光似的琴声能否和谐?

五岁,或者六岁,我上了幼儿园。有一天母亲跟奶奶说:“这孩子还是得上幼儿园,要不将来上小学会不适应。”说罢她就跑出去打听,看看哪个幼儿园还招生。用奶奶的话说,她从来就这样,想起一出是一出。很快母亲就打听到了一所幼儿园,刚开办不久,离家也近。母亲跟奶奶说时,有句话让我纳闷儿:那是两个老姑娘办的。

母亲带我去报名时天色已晚,幼儿园的大门已闭。母亲敲门时,我从门缝朝里望:一个安静的院子,某一处屋檐下放着两只崭新的木马。两只木马令我心花怒放。母亲问我:“想不想来?”我坚定地点头。开门的是个老太太,她把我们引进一间小屋,小屋里还有一个老太太正在做晚饭。小屋里除两张床之外只放得下一张桌子和一个火炉。母亲让我管胖些并且戴眼镜的那个叫孙老师,管另一个瘦些的叫苏老师。

我很久都弄不懂,为什么单要把这两个老太太叫老姑娘?我问母亲:“奶奶为什么不是老姑娘?”母亲说:“没结过婚的女人才是老姑娘,奶奶结过婚。”可我心里并不接受这样的解释。结婚嘛,不过发几块糖给众人吃吃,就能有什么特别的作用吗?在我想来,女人年轻时都是姑娘,老了就都是老太太,怎么会有“老姑娘”这不伦不类的称呼?我又问母亲:“你给大伙儿买过糖了吗?”母亲说:“为什么?我为什么要给大伙儿买糖?”“那你结过婚吗?”母亲大笑,揪揪我的耳朵:“我没结过婚就敢有你了吗?”我越糊涂了,怎么又扯上我了呢?

这幼儿园远不如我的期待。四间北屋甚至还住着一户人家,是房东。南屋空着。只东西两面是教室,教室里除去一块黑板连桌椅也没有,孩子们每天来时都要自带小板凳。小板凳高高低低,二十几个孩子也是高高低低,大的七岁,小的三岁。上课时大的喊小的哭,老师呵斥了这个哄那个,基本乱套。上课则永远是讲故事。“上回讲到哪儿啦?”孩子们齐声回答:“大——灰——狼——要——吃——小——山——羊——啦!”通常此刻必有人举手,憋不住尿了,或者其实已经尿完。一个故事断断续续要讲上好几天。“上回讲到哪儿啦?”“不——听——话——的——小——山——羊——被——吃——掉——啦!”

下了课一窝蜂都去抢那两只木马,你推我搡,没有谁能真正骑上去。大些的孩子于是发明出另一种游戏,“骑马打仗”:一个背上一个,冲呀杀呀喊声震天,人仰马翻者为败。两个老太太——还是按我的理解叫她们吧——心惊胆战满院子里追着喊:“不兴这样,可不兴这样啊,看摔坏了!看把刘奶奶的花踩了!”刘奶奶,即房东,想不懂她怎么能容忍在自家院子里办幼儿园。但“骑马打仗”正是热火朝天,这边战火方歇,那边烽烟又起。这本来很好玩,可不知怎么一来,又有了惩罚战俘的规则。落马者仅被视为败军之将岂不太便宜了?所以还要被敲脑蹦儿,或者连人带马归顺敌方。这样就又有了叛徒,以及对叛徒的更为严厉的惩罚。叛徒一旦被捉回,就由两个人押着,倒背双手“游街示众”,一路被人揪头发、拧耳朵。天知道为什么这惩罚竟至比“骑马打仗”本身更具诱惑了,到后来,无需“骑马打仗”,直接就玩起这惩罚的游戏。可谁是被惩罚者呢?便涌现出一两个头领,由他们说了算,他们说谁是叛徒谁就是叛徒,谁是叛徒谁当然就要受到惩罚。于是,人性,在那时就已暴露:为了免遭惩罚,大家纷纷去效忠那一两个头领,阿谀,谄媚,唯比成年人来得直率。可是!可是这游戏要玩下去总是得有被惩罚者呀。可怕的日子终于到了。可怕的日子就像增长着的年龄一样,必然来临。

做叛徒要比做俘虏可怕多了。俘虏尚可表现忠勇,希望未来;叛徒则是彻底无望,忽然间大家都把你抛弃了。五岁或者六岁,我已经见到了人间这一种最无助的处境。这时你唯一的祈祷就是那两个老太太快来吧,快来结束这荒唐的游戏吧。但你终会发现,这惩罚并不随着她们的制止而结束,这惩罚扩散进所有的时间,扩散到所有孩子的脸上和心里。轻轻的然而是严酷的拒斥,像一种季风,细密无声从白昼吹入夜梦,无从逃脱,无处诉告,且不知其由来,直到它忽然转向,如同莫测的天气,莫测的命运,忽然放开你,调头去捉弄另一个孩子。

我不再想去幼儿园。我害怕早晨,盼望傍晚。我开始装病,开始想尽办法留在家里跟着奶奶,想出种种理由不去幼儿园。直到现在,我一看见那些哭喊着不要去幼儿园的孩子,心里就发抖,设想他们的幼儿园里也有那样可怕的游戏,响晴白日也觉有鬼魅徘徊。

幼儿园实在没给我留下什么美好印象。倒是那两个老太太一直在我的记忆里,一个胖些,一个瘦些,都那么慈祥,都那么忙碌、慌张。她们怕哪个孩子摔了碰了,怕弄坏了房东刘奶奶的花,总是吊着一颗心。但除了这样的怕,我总觉得,在她们心底,在不易觉察的慌张后面,还有另外的怕。另外的怕是什么呢?说不清,但一定更沉重。

长大以后我有时猜想她们的身世。她们可能是表姐妹,也可能只是自幼的好友。她们一定都受过良好的教育——她们都弹得一手好风琴,似可证明。我刚到那幼儿园的时候,就总听她们向孩子们许愿:“咱们就要买一架风琴了,幼儿园很快就会有一架风琴了,慢慢儿地幼儿园还会添置很多玩具呢,小朋友们高不高兴呀?”“高——兴!”就在我离开那儿之前不久,风琴果然买回来了。两个老太太视之如珍宝,把它轻轻抬进院门,把它上上下下擦得锃亮,把它安放在教室中最醒目的地方,孩子们围在四周屏住呼吸,然后苏老师和孙老师互相推让,然后孩子们等不及了开始嘁嘁嚓嚓地乱说。然后孙老师在风琴前庄重地坐下,孩子们的包围圈越收越紧,然后琴声响了。孩子们欢呼起来,苏老师微笑着举起一个手指:“嘘——嘘——”满屋子里就又都静下来,孩子们忍住惊叹可是忍不住眼睛里的激动……那天不再讲故事,光是听苏老师和孙老师轮流着弹琴,唱歌。那时我才发觉她们与一般的老太太确有不同,脸上的每一条皱纹里都涌现着天真。那琴声我现在还能听见。现在,每遇天真纯洁的事物,那琴声便似一缕缕飘来,在我眼前,在我心里,幻现出一片阳光,像那琴键一样的跳动。我想她们必是生长在一个很有文化的家庭。我想她们的父母一定温文尔雅善解人意。她们就在那样的琴声中长大,虽偶有轻风细雨,但总归晴天朗照。这样的女人,年轻时不可能不对爱情抱着神圣的期待,甚至难免极端,不入时俗。她们窃窃描画未来,相互说些脸红心跳的话。所谓未来,主要是一个即将不知从哪儿向她们走来的男人。这个人已在书中显露端倪,在装帧精良的文学名著里面若隐若现。不会是言情小说中的公子哥。可能会是,比如说托尔斯泰笔下的人物,但绝不是渥伦斯基或卡列宁一类。然而,对未来的描画总不能清晰,不断地描画年复一年耗损着她们的青春。用“革命人民”的话说:她们真正是“小布尔乔亚”之极,在那风起云涌的年代里做着与世隔绝的小资产阶级温情梦。大概会是这样。也许就是这样。假定是这样吧,但是忽然!忽然间社会天翻地覆地变化了。那变化具体是怎样侵扰到她们的生活的,很难想象,但估计也不会有什么过于特别的地方,像所有衰败的中产阶级家庭一样,小姐们唯惊恐万状、睁大了眼睛发现必须要过另一种日子了。颠沛流离,投亲靠友,节衣缩食,随波逐流,像在失去了方向的大海上体会着沉浮与炎凉……然后,有一天时局似乎稳定了,不过未来明显已不能再像以往那样任性地描画。以往的描画如同一叠精心保存的旧钞,虽已无用,但一时还舍不得扔掉,独身主义大约就是在那时从无奈走向了坚定。她们都还收藏着一点儿值钱的东西,但全部集中起来也并不很多,算来算去也算不出什么万全之策,唯知未来的生活全系于此。就这样,现实的严峻联合起往日的浪漫,终于灵机一动:办一所幼儿园吧。天真烂漫的孩子就是鼓舞,就是信心和欢乐。幼儿园吗?对,幼儿园!与世无争,安贫乐命,倾余生之全力浇灌并不属于我们的未来,是吗?两个老姑娘仿佛终于找回了家园,云遮雾障半个多世纪,她们终于听见了命运慷慨的应许。然后她们租了一处房子,简单粉刷一下,买了两块黑板和一对木马,其余的东西都等以后再说吧,当然是钱的问题……

小学快毕业的时候,我回那幼儿园去看过一回。果然,转椅、滑梯、攀登架都有了,教室里桌椅齐备,孩子也比以前多出几倍。房东刘奶奶家已经迁走。一个年轻女老师在北屋的廊下弹着风琴,孩子们在院子里随着琴声排练节目。一间南屋改作厨房,孩子们可以在幼儿园用餐了。那个年轻女老师问我:“你找谁?”我说:“苏老师和孙老师呢?”“她们呀?已经退休了。”我回家告诉母亲,母亲说哪是什么退休呀,是她们的出身和阶级成分不适合教育工作。后来“文革”开始了,又听说她们都被遣送回原籍。

“文革”进行到无可奈何之时,有一天我在街上碰见孙老师。她的头发有些乱,直着眼睛走路,仍然匆忙、慌张。我叫了她一声,她站住,茫然地看我。我说出我的名字,“您不记得我了?”她脸上死了一样,好半天,忽然活过来:“啊,是你呀,哎呀哎呀,那回可真是把你给冤枉了呀。”我故作惊讶状:“冤枉了?我?”其实我已经知道她指的是什么。“可事后你就不来了。苏老师跟我说,这可真是把那孩子的心伤重了吧?”

那是我临上小学前不久的事。在东屋教室门前,一群孩子往里冲,另一群孩子顶住门不让进,并不为什么,只是一种游戏。我在要冲进来的一群中,使劲推门,忽然门缝把我的手指压住了,疼极之下我用力一脚把门踹开,不料把一个女孩儿撞得仰面朝天。女孩儿鼻子流血,头上起了个包,不停地哭。苏老师过来哄她,同时罚我的站。我站在窗前看别的孩子们上课,心里委屈,就用蜡笔在糊了白纸的窗棂上乱画,画一个老太太,在旁边注明一个“苏”字。待苏老师发现时,雪白的窗棂已布满一个个老太太和一个个“苏”。苏老师颤抖着嘴唇,只说得出一句话:“那可是我和孙老师俩糊了好几天的呀……”此后我就告别了幼儿园,理由是马上就要上小学了,其实呢,我是不敢再见那窗棂。

孙老师并没有太大变化,唯头发白了些,往日的慈祥也都并入慌张。我问:“苏老师呢,她好吗?”孙老师抬眼看我的头顶,揣测我的年龄,然后以对一个成年人的语气轻声对我说:“我们都结了婚,各人忙各人的家呢。”我以为以我的年龄不合适再问下去,但从此心里常想,那会是怎样的男人和怎样的家呢?譬如说,与她们早年的期待是否相符?与那阳光似的琴声能否和谐?

五岁,或者六岁,我上了幼儿园。有一天母亲跟奶奶说:“这孩子还是得上幼儿园,要不将来上小学会不适应。”说罢她就跑出去打听,看看哪个幼儿园还招生。用奶奶的话说,她从来就这样,想起一出是一出。很快母亲就打听到了一所幼儿园,刚开办不久,离家也近。母亲跟奶奶说时,有句话让我纳闷儿:那是两个老姑娘办的。

母亲带我去报名时天色已晚,幼儿园的大门已闭。母亲敲门时,我从门缝朝里望:一个安静的院子,某一处屋檐下放着两只崭新的木马。两只木马令我心花怒放。母亲问我:“想不想来?”我坚定地点头。开门的是个老太太,她把我们引进一间小屋,小屋里还有一个老太太正在做晚饭。小屋里除两张床之外只放得下一张桌子和一个火炉。母亲让我管胖些并且戴眼镜的那个叫孙老师,管另一个瘦些的叫苏老师。

我很久都弄不懂,为什么单要把这两个老太太叫老姑娘?我问母亲:“奶奶为什么不是老姑娘?”母亲说:“没结过婚的女人才是老姑娘,奶奶结过婚。”可我心里并不接受这样的解释。结婚嘛,不过发几块糖给众人吃吃,就能有什么特别的作用吗?在我想来,女人年轻时都是姑娘,老了就都是老太太,怎么会有“老姑娘”这不伦不类的称呼?我又问母亲:“你给大伙儿买过糖了吗?”母亲说:“为什么?我为什么要给大伙儿买糖?”“那你结过婚吗?”母亲大笑,揪揪我的耳朵:“我没结过婚就敢有你了吗?”我越糊涂了,怎么又扯上我了呢?

这幼儿园远不如我的期待。四间北屋甚至还住着一户人家,是房东。南屋空着。只东西两面是教室,教室里除去一块黑板连桌椅也没有,孩子们每天来时都要自带小板凳。小板凳高高低低,二十几个孩子也是高高低低,大的七岁,小的三岁。上课时大的喊小的哭,老师呵斥了这个哄那个,基本乱套。上课则永远是讲故事。“上回讲到哪儿啦?”孩子们齐声回答:“大——灰——狼——要——吃——小——山——羊——啦!”通常此刻必有人举手,憋不住尿了,或者其实已经尿完。一个故事断断续续要讲上好几天。“上回讲到哪儿啦?”“不——听——话——的——小——山——羊——被——吃——掉——啦!”

下了课一窝蜂都去抢那两只木马,你推我搡,没有谁能真正骑上去。大些的孩子于是发明出另一种游戏,“骑马打仗”:一个背上一个,冲呀杀呀喊声震天,人仰马翻者为败。两个老太太——还是按我的理解叫她们吧——心惊胆战满院子里追着喊:“不兴这样,可不兴这样啊,看摔坏了!看把刘奶奶的花踩了!”刘奶奶,即房东,想不懂她怎么能容忍在自家院子里办幼儿园。但“骑马打仗”正是热火朝天,这边战火方歇,那边烽烟又起。这本来很好玩,可不知怎么一来,又有了惩罚战俘的规则。落马者仅被视为败军之将岂不太便宜了?所以还要被敲脑蹦儿,或者连人带马归顺敌方。这样就又有了叛徒,以及对叛徒的更为严厉的惩罚。叛徒一旦被捉回,就由两个人押着,倒背双手“游街示众”,一路被人揪头发、拧耳朵。天知道为什么这惩罚竟至比“骑马打仗”本身更具诱惑了,到后来,无需“骑马打仗”,直接就玩起这惩罚的游戏。可谁是被惩罚者呢?便涌现出一两个头领,由他们说了算,他们说谁是叛徒谁就是叛徒,谁是叛徒谁当然就要受到惩罚。于是,人性,在那时就已暴露:为了免遭惩罚,大家纷纷去效忠那一两个头领,阿谀,谄媚,唯比成年人来得直率。可是!可是这游戏要玩下去总是得有被惩罚者呀。可怕的日子终于到了。可怕的日子就像增长着的年龄一样,必然来临。

做叛徒要比做俘虏可怕多了。俘虏尚可表现忠勇,希望未来;叛徒则是彻底无望,忽然间大家都把你抛弃了。五岁或者六岁,我已经见到了人间这一种最无助的处境。这时你唯一的祈祷就是那两个老太太快来吧,快来结束这荒唐的游戏吧。但你终会发现,这惩罚并不随着她们的制止而结束,这惩罚扩散进所有的时间,扩散到所有孩子的脸上和心里。轻轻的然而是严酷的拒斥,像一种季风,细密无声从白昼吹入夜梦,无从逃脱,无处诉告,且不知其由来,直到它忽然转向,如同莫测的天气,莫测的命运,忽然放开你,调头去捉弄另一个孩子。

我不再想去幼儿园。我害怕早晨,盼望傍晚。我开始装病,开始想尽办法留在家里跟着奶奶,想出种种理由不去幼儿园。直到现在,我一看见那些哭喊着不要去幼儿园的孩子,心里就发抖,设想他们的幼儿园里也有那样可怕的游戏,响晴白日也觉有鬼魅徘徊。

幼儿园实在没给我留下什么美好印象。倒是那两个老太太一直在我的记忆里,一个胖些,一个瘦些,都那么慈祥,都那么忙碌、慌张。她们怕哪个孩子摔了碰了,怕弄坏了房东刘奶奶的花,总是吊着一颗心。但除了这样的怕,我总觉得,在她们心底,在不易觉察的慌张后面,还有另外的怕。另外的怕是什么呢?说不清,但一定更沉重。

长大以后我有时猜想她们的身世。她们可能是表姐妹,也可能只是自幼的好友。她们一定都受过良好的教育——她们都弹得一手好风琴,似可证明。我刚到那幼儿园的时候,就总听她们向孩子们许愿:“咱们就要买一架风琴了,幼儿园很快就会有一架风琴了,慢慢儿地幼儿园还会添置很多玩具呢,小朋友们高不高兴呀?”“高——兴!”就在我离开那儿之前不久,风琴果然买回来了。两个老太太视之如珍宝,把它轻轻抬进院门,把它上上下下擦得锃亮,把它安放在教室中最醒目的地方,孩子们围在四周屏住呼吸,然后苏老师和孙老师互相推让,然后孩子们等不及了开始嘁嘁嚓嚓地乱说。然后孙老师在风琴前庄重地坐下,孩子们的包围圈越收越紧,然后琴声响了。孩子们欢呼起来,苏老师微笑着举起一个手指:“嘘——嘘——”满屋子里就又都静下来,孩子们忍住惊叹可是忍不住眼睛里的激动……那天不再讲故事,光是听苏老师和孙老师轮流着弹琴,唱歌。那时我才发觉她们与一般的老太太确有不同,脸上的每一条皱纹里都涌现着天真。那琴声我现在还能听见。现在,每遇天真纯洁的事物,那琴声便似一缕缕飘来,在我眼前,在我心里,幻现出一片阳光,像那琴键一样的跳动。我想她们必是生长在一个很有文化的家庭。我想她们的父母一定温文尔雅善解人意。她们就在那样的琴声中长大,虽偶有轻风细雨,但总归晴天朗照。这样的女人,年轻时不可能不对爱情抱着神圣的期待,甚至难免极端,不入时俗。她们窃窃描画未来,相互说些脸红心跳的话。所谓未来,主要是一个即将不知从哪儿向她们走来的男人。这个人已在书中显露端倪,在装帧精良的文学名著里面若隐若现。不会是言情小说中的公子哥。可能会是,比如说托尔斯泰笔下的人物,但绝不是渥伦斯基或卡列宁一类。然而,对未来的描画总不能清晰,不断地描画年复一年耗损着她们的青春。用“革命人民”的话说:她们真正是“小布尔乔亚”之极,在那风起云涌的年代里做着与世隔绝的小资产阶级温情梦。大概会是这样。也许就是这样。假定是这样吧,但是忽然!忽然间社会天翻地覆地变化了。那变化具体是怎样侵扰到她们的生活的,很难想象,但估计也不会有什么过于特别的地方,像所有衰败的中产阶级家庭一样,小姐们唯惊恐万状、睁大了眼睛发现必须要过另一种日子了。颠沛流离,投亲靠友,节衣缩食,随波逐流,像在失去了方向的大海上体会着沉浮与炎凉……然后,有一天时局似乎稳定了,不过未来明显已不能再像以往那样任性地描画。以往的描画如同一叠精心保存的旧钞,虽已无用,但一时还舍不得扔掉,独身主义大约就是在那时从无奈走向了坚定。她们都还收藏着一点儿值钱的东西,但全部集中起来也并不很多,算来算去也算不出什么万全之策,唯知未来的生活全系于此。就这样,现实的严峻联合起往日的浪漫,终于灵机一动:办一所幼儿园吧。天真烂漫的孩子就是鼓舞,就是信心和欢乐。幼儿园吗?对,幼儿园!与世无争,安贫乐命,倾余生之全力浇灌并不属于我们的未来,是吗?两个老姑娘仿佛终于找回了家园,云遮雾障半个多世纪,她们终于听见了命运慷慨的应许。然后她们租了一处房子,简单粉刷一下,买了两块黑板和一对木马,其余的东西都等以后再说吧,当然是钱的问题……

小学快毕业的时候,我回那幼儿园去看过一回。果然,转椅、滑梯、攀登架都有了,教室里桌椅齐备,孩子也比以前多出几倍。房东刘奶奶家已经迁走。一个年轻女老师在北屋的廊下弹着风琴,孩子们在院子里随着琴声排练节目。一间南屋改作厨房,孩子们可以在幼儿园用餐了。那个年轻女老师问我:“你找谁?”我说:“苏老师和孙老师呢?”“她们呀?已经退休了。”我回家告诉母亲,母亲说哪是什么退休呀,是她们的出身和阶级成分不适合教育工作。后来“文革”开始了,又听说她们都被遣送回原籍。

“文革”进行到无可奈何之时,有一天我在街上碰见孙老师。她的头发有些乱,直着眼睛走路,仍然匆忙、慌张。我叫了她一声,她站住,茫然地看我。我说出我的名字,“您不记得我了?”她脸上死了一样,好半天,忽然活过来:“啊,是你呀,哎呀哎呀,那回可真是把你给冤枉了呀。”我故作惊讶状:“冤枉了?我?”其实我已经知道她指的是什么。“可事后你就不来了。苏老师跟我说,这可真是把那孩子的心伤重了吧?”

那是我临上小学前不久的事。在东屋教室门前,一群孩子往里冲,另一群孩子顶住门不让进,并不为什么,只是一种游戏。我在要冲进来的一群中,使劲推门,忽然门缝把我的手指压住了,疼极之下我用力一脚把门踹开,不料把一个女孩儿撞得仰面朝天。女孩儿鼻子流血,头上起了个包,不停地哭。苏老师过来哄她,同时罚我的站。我站在窗前看别的孩子们上课,心里委屈,就用蜡笔在糊了白纸的窗棂上乱画,画一个老太太,在旁边注明一个“苏”字。待苏老师发现时,雪白的窗棂已布满一个个老太太和一个个“苏”。苏老师颤抖着嘴唇,只说得出一句话:“那可是我和孙老师俩糊了好几天的呀……”此后我就告别了幼儿园,理由是马上就要上小学了,其实呢,我是不敢再见那窗棂。

孙老师并没有太大变化,唯头发白了些,往日的慈祥也都并入慌张。我问:“苏老师呢,她好吗?”孙老师抬眼看我的头顶,揣测我的年龄,然后以对一个成年人的语气轻声对我说:“我们都结了婚,各人忙各人的家呢。”我以为以我的年龄不合适再问下去,但从此心里常想,那会是怎样的男人和怎样的家呢?譬如说,与她们早年的期待是否相符?与那阳光似的琴声能否和谐?

0

0